社員の問題行動に悩んでいませんか?しかし、解雇を検討する際には、不当解雇とならないよう慎重な対応が求められます。

この記事では、問題のある正社員を合法的に解雇するための具体的な手順と注意点を解説します。

適切な手続きを踏むことで、企業としてのリスクを最小限に抑え、健全な職場環境を維持することが可能です。

- 解雇の正当な理由:法律で認められる解雇理由を詳しく解説し、不当解雇を避けるための基準を明確にします。

- 適切な手続きと注意点:解雇に至るまでの手続きや必要な書類、そして注意すべきポイントを具体的に紹介します。

- トラブル回避のための対策:解雇後のトラブルを未然に防ぐための効果的な対策や、社員との円滑なコミュニケーション方法を提案します。

目次

問題社員の解雇方法

問題のある正社員を解雇する際には、以下の点に注意することが重要です。

1. 就業規則の整備

解雇事由を明確に定めた就業規則を作成し、従業員に周知しておくことが必要です。これにより、解雇の正当性を確保できます。

2. 社内での対策

解雇を検討する前に、問題社員に対して注意や指導を行い、改善の機会を与えることが求められます。

これらの対策を講じた上で、解雇を検討することが重要です。

3. 解雇の理由

問題社員の具体的な問題として、以下のようなケースが考えられます。

- 経歴詐称:重要な経歴を詐称して雇用された場合。

- 健康状態:病気やけがにより就業が困難な場合。

- 能力不足:能力不足や成績不良が続き、業務に支障をきたす場合。

- 非行:無断欠勤や職場の秩序を乱す行為がある場合。

これらの問題に対して適切な対応を行い、最終的な手段として解雇を検討することが重要です。

従業員の経済的問題と解雇の可否

従業員が個人的な経済的問題、例えば破産や借金を抱えている場合、これを理由に解雇することは原則として認められません。

これらの問題は従業員の私的な事情であり、業務遂行に直接関係しない限り、解雇の理由とはなりません。

そのため、経済的問題を理由に解雇すると、不当解雇と見なされる可能性があります。

解雇が認められる例外的なケース

ただし、従業員の経済的問題が業務に直接的な悪影響を及ぼす場合、解雇が認められることがあります。

例えば、金融機関の融資担当者など、職務上高い信用が求められる職種で、自己破産によりその信用が著しく損なわれた場合などです。

このような場合、解雇が正当と認められる可能性があります。

従業員の個人的な経済的問題を理由に解雇することは、原則として不当解雇と見なされる可能性があります。解雇を検討する際は、問題が業務に直接的な影響を及ぼしているかを慎重に判断し、適切な対応を取ることが重要です。

健康状態

従業員の健康状態が悪化し、労働契約の継続が困難な場合、解雇が検討されることがあります。

特に、療養期間が長期にわたり、回復の見込みがない場合が該当します。

解雇が可能なケース

労働契約法第16条では、解雇の濫用が禁止されています。

しかし、以下の条件を満たす場合、解雇が認められることがあります。

- 注意や指導を行う:まず、欠勤に対して注意や指導を実施します。

- 改善策の提示:従業員と話し合い、会社として可能な改善策を提示します。

- 懲戒処分の実施:改善が見られない場合、「戒告」や「けん責」などの軽い懲戒処分を行います。

- 最終判断としての解雇:これらの手順を踏んでも改善が見られず、今後も改善の見込みがないと判断される場合、解雇が可能となります。

これらの手順を踏むことで、体調不良を理由とした欠勤による解雇が可能となります。

解雇ができないケース

以下の場合、解雇は無効とされる可能性があります。

- 欠勤理由が妥当な場合:従業員の体調不良の原因が病気や家族の看護など、正当な理由である場合。

- 会社側に責任がある場合:体調不良の原因が職場環境や業務内容に起因する場合。

これらの場合、解雇は不当と見なされる可能性が高いため、慎重な対応が求められます。

従業員の健康状態を理由とした解雇は、慎重な手続きと十分な配慮が必要です。適切な手順を踏まずに解雇を行うと、不当解雇と判断されるリスクがあります。

労働能力

従業員の能力不足や業務内容に適合しない場合、就業規則に基づき解雇が可能となることがあります。

しかし、解雇が適法と認められるためには、以下の手順を踏むことが重要です。

指導・改善の機会を提供する

まず、従業員に対して具体的な問題点を指摘し、改善のための指導を行います。

この際、業務改善指導書などの文書を用いて、問題点と指導内容を明確に伝えることが望ましいです。

また、改善のための期間を設定し、定期的に面談を実施して進捗状況を確認します。

改善が見られない場合の対応

指導期間を経てもなお改善が見られない場合、配置転換や降格などの解雇回避措置を検討します。

これらの措置を講じても業務遂行が困難であると判断される場合、解雇が適法と認められる可能性があります。

能力不足を理由とする解雇は、慎重な対応が求められます。適切な指導・改善の機会を提供し、必要に応じて配置転換などの解雇回避措置を講じた上で、それでも改善が見られない場合に限り、解雇が正当と認められる可能性があります。

懲戒事由に該当する非行

従業員が懲戒事由に該当する非行を行った場合、適切な手続きを踏むことで解雇が可能となる場合があります。しかし、慎重な対応が求められます。

解雇のための重要なポイント

■証拠と記録の保持

従業員の遅刻癖や就業態度に問題がある場合、始末書や書面での注意・警告など、詳細かつ具体的な記録を残しておくことが重要です。口頭での注意だけでは、後に紛争となった際に証拠として不十分となる可能性があります。

■段階的な懲戒処分の実施

懲戒解雇は最も重い処分であるため、いきなり解雇を行うのではなく、減給や降格などの軽い処分を段階的に実施することが求められます。これにより、解雇の正当性が高まります。

■解雇予告手続きの遵守

解雇を行う際には、原則として30日以上前に解雇の予告を行うか、もしくは30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。ただし、労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受けた場合、この限りではありません。

懲戒事由に該当する行為があったとしても、即座に解雇を行うと、不当解雇と見なされるリスクがあります。

従業員に反論や弁明の機会を与え、公正な手続きを経ることが重要です。

懲戒解雇を適切に行うためには、証拠の確保、段階的な処分、法的手続きの遵守が不可欠です。慎重な対応を心掛けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

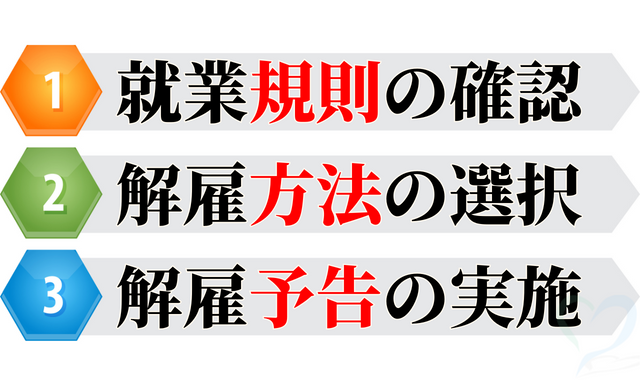

社員解雇で確認すべき3つのポイント

従業員を解雇する際には、以下の3つのポイントを確認することが重要です。

1. 解雇理由の正当性

解雇には、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる理由が必要です。具体的には、能力不足、勤務態度不良、重大な規律違反などが該当します。これらの理由がない解雇は、解雇権の濫用と見なされ、無効となる可能性があります。

2. 就業規則の整備と周知

解雇事由は、就業規則に明記されている必要があります。また、就業規則は従業員に周知されていなければなりません。

就業規則が整備されていない場合、解雇の正当性が認められにくくなります。

3. 解雇手続きの適正性

解雇を行う際は、以下の手続きを適切に行う必要があります。

- 解雇予告の実施:少なくとも30日前に解雇の予告を行うか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。

- 解雇理由の明示:従業員から求められた場合、解雇理由を明示した証明書を交付しなければなりません。

これらのポイントを確認せずに解雇を行うと、解雇が無効と判断されるリスクがあります。

探偵を必要とする解雇処分と種類

初めに解雇には、主に以下の4つの種類があります。

- 普通解雇:労働者の能力不足や健康上の問題、勤務態度の不良など、労働者側に原因がある場合の解雇です。

- 懲戒解雇:労働者が重大な規律違反や犯罪行為を行った場合に、懲戒処分として行われる解雇です。

- 整理解雇:会社の経営上の理由、例えば経営不振や事業縮小などにより、人員削減が必要となった場合の解雇です。

- 諭旨解雇:労働者の不祥事に対し、本人のこれまでの功績や将来を考慮し、懲戒解雇を避けるために自主的な退職を促す解雇です。

これらの解雇を行う際には、法的要件や手続きを十分に確認し、適切に対応することが重要です。

懲戒解雇に関する証拠収集がメイン

懲戒解雇は、従業員が重大な規律違反や不正行為を行った場合に適用される最も重い解雇処分です。

このような場合、客観的な証拠の収集が必要となり、社内での調査が難しい場合や、従業員の行動が社外で行われている場合には、探偵事務所などの外部専門機関に調査を依頼することがあります。

例えば、従業員が業務時間中に私的な活動を行っている、競合他社と不正な取引をしている、または機密情報を漏洩していると疑われる場合、探偵による尾行や張り込みなどの手法で証拠を収集することが考えられます。

普通解雇は、能力不足や勤務態度の不良など、従業員の問題行動が比較的軽微な場合に適用されます。

この場合、主に社内での証拠収集が中心となり、上司からの指導記録、勤務評価、出勤簿などの内部資料をもとに判断されます。

探偵事務所の関与は通常必要ありませんが、場合によっては社内の監視カメラの設置や運用に関するアドバイスを受けることがあるかもしれません。

懲戒解雇に必要な証拠収集とは?

懲戒解雇を適切に行うためには、従業員の不正行為や規律違反を立証するための十分な証拠収集が不可欠です。

以下の手順で証拠を収集することが重要です。

問題行為の詳細な調査:従業員の不正行為や問題行動について、関係者への聞き取り調査や関連資料の確認を行い、事実関係を明確にします。

物的証拠の収集:問題行為に関連する書類、電子メール、出入金履歴、領収書、帳簿などの物的証拠を収集します。

就業規則の確認:就業規則に該当する懲戒解雇事由が明記されているかを確認し、規則に基づいて手続きを進めます。

本人への事情聴取:証拠をもとに、従業員本人から事情を聴取し、必要に応じて書面での説明を求めます。

これらの手順を踏むことで、懲戒解雇の正当性を確保し、不当解雇と判断されるリスクを低減することができます。

解雇前の探偵無料相談

従業員の不正行為や規律違反に直面し、適切な対応を検討されている経営者の皆様へ。

懲戒解雇を適切に行うためには、客観的で確実な証拠の収集が不可欠です。

しかし、社内での証拠収集には限界があり、専門的な調査が必要となる場合があります。そのような際には、探偵事務所の活用が有効な手段となります。

当社では、従業員の不正行為や規律違反に関する調査を専門的に行っております。

無料相談を通じて、具体的な状況やお悩みをお伺いし、最適な調査プランをご提案いたします。

匿名でのご相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

適切な証拠を収集し、法的に正当な手続きを踏むことで、企業の健全な運営を維持するお手伝いをいたします。

ぜひ、当社の無料相談をご活用いただき、問題解決への第一歩を踏み出してください。

執筆/監修者:山内 和也2025年3月4日

探偵調査歴20年。国内外の潜入調査、信用に関する問題、迷惑行為、企業や個人生活での男女間のトラブルなど、多岐にわたる問題を解決してきました。豊富な経験と実績を基に、ウェブサイトの内容監修や執筆も行っています。